|

|

【刘树林】何所闻而来 何所见而去:新冠病毒的来龙和去脉

作者:刘树林 | 来源:www.hrosa.org | 发布日期:2020/4/10

病毒的闻和见,非经耳目,盖其本无器官。然小如纳米级的病毒等微生物亦可感知,确也,且其效不啻视听,乃由自然之力自发而为焉。自发者,英文词spontaneous意义相仿,略似机制所然。平时并无动静,触之百弩齐发,譬如密室之设有机关者,有人擅入则身似刺猬矣。自然法则亦如此理,亿万年达成的平衡机制若被触发,其齐发之物何止百弩。今番来袭新冠病毒之所闻应是人类已为其开启了新巢入口,遂蜂拥而至,而其势则非蜂群可比;既来之将因何所见而去,尚未可知。特效药耶?疫苗耶?抑或人类无可拒之彼则自此如候鸟般随季节南下北归、周而复始耶?群体免疫,即英相所谓herd immunity,是策略还是必现之局?本文围绕这些热题做些分析,开篇于病毒因何所闻而来,其来也汹汹,究其所闻者何;纵察感染所致后果,其行也迷迷,考其凭何诡异;横观四海疫情态势,其稽也绵绵,穷其所留何故;收之于期冀病毒见所见而去,然其逝也茫茫,终将见何可去?

新冠病毒闻何而来 嵇康问钟会:“何所闻而来?”钟忿而答曰:“闻所闻而来!” 钟会究竟听到了什么来找嵇康,我们不去考究。这里要讨论的是,新冠病毒感知到了什么信息,于是造访人类的。 地球上本无人类或病毒。大约40亿年前,地球上初现生命雏形,乃具有自我复制活性的核苷酸分子,即由核苷酸单体串联成的短链,使其串联聚合或对其切割分解的“酶”也不是蛋白质,而是核酸,因为当时蛋白质还都没有出现。这些雏形生命分子不断发展,复杂性不断增加,群体规模不断扩大。又过了大约2亿年,地球上终于出现了能繁殖的独立生命形式,即细菌。细菌属于原核生物,其典型特征是具有由双层脂质生物膜包绕的细胞,其内的遗传物质即基因组DNA散布于细胞质中,不形成细胞核的结构。细菌出现后,核苷酸分子纷纷涌入其内寻找更好的生存和群体扩大机会,并逐渐发展成了自然界中最初的病毒,即噬菌体,亦即能感染细菌的病毒。噬菌体的出现,大大推动了原核生物的进化,因其可以在不同的细胞之间传递遗传物质,并改变其基因组的构造和组成。 又过了20多亿年的漫长岁月,各种真核生物(真菌、原生生物、植物和动物的始祖)才陆续出现。其基本特征是,基因组DNA被蛋白质高度有序地缠绕成染色体并由核膜包绕起来,显微镜下呈核状结构。一些聚合起来的核苷酸分子进入真核生物细胞内,逐渐发展成了病毒。到了5亿4千2百万年前的寒武纪,真核生物的多样性有了一个大爆发,病毒也获得了空前的进化机会。例如,除了分子结构有单链和双链的DNA分子、单链和双链的RNA分子、而单链RNA分子又有正链和负链的不同等多种形式之外,其宿主专一性也逐渐形成了。有些RNA病毒能把自己转录成为DNA分子,进而整合到宿主基因组中。由于先前人类把从DNA作为模板合成RNA分子的过程叫做“转录”,是中心法则的一个关键步骤,因此就把新认识到的从RNA作为模板合成DNA分子的过程叫做“逆转录”,是对中心法则的补充。这种逆转录的现象使得某些病毒能够把自身的遗传物质整合到各种生物包括人类的基因组内,并利用宿主的结构装置来复制、表达基因和行使生物学功能。多数病毒的结构很简单,基本上就是蛋白质外壳及其里面包含着的遗传物质,DNA或RNA,基因数目少则数个,多则上百;有些病毒在蛋白质外壳的外面还有一层脂质包膜。病毒的整合,为生物进化提供了遗传学基础。因此,生物进化的原因和动力不仅仅是大自然对基因的点突变加以选择,而且更重要的是有新基因的加入,因为一次整合的新基因数目可达上百个。 随着各种生物的进化和自然选择下的物种更替,生命繁荣了。现在,人们能看到五彩缤纷的生物世界,包括森林、草原、动物、人类等等,但是体量最庞大的生物群体依然是微生物。例如病毒,其总个数可达1031。这是个巨大的数字。若按平均直径100纳米计算(例如导致本次疫情的新冠病毒SARS-CoV-2,直径为60-140纳米,平均100纳米),地球上的病毒颗粒一字排开,长度可达1021公里。地球到太阳的距离是1.5×108公里,地球上一字排开的病毒颗粒能在地球和太阳之间来回缠绕上万亿个往返。病毒不仅数量如此庞大,种类也是繁多的。具体有多少种类尚无法确知,但肯定是数以亿计的。因此,地球上所有生物,都是生活在病毒的“海洋”之中的。值得注意的是,不同种类的病毒在这个“海洋”之中的分布不是随机的,而是与其宿主的分布密切相关。一旦离开天然宿主,病毒的宿命有三:在紫外线或高温等自然条件下迅速分解消亡;偶遇有可能适于生存的新物种、对其进行适应、并将其“打造”成新的宿主;暂时蛰伏于受保护场所,例如不能“打造”成新宿主的物种,避开紫外线或高温等自然条件的杀伤,直至回归到原宿主、偶遇到新宿主、或消亡。 严格来讲,病毒因其严格依赖宿主细胞内的核酸复制和蛋白合成装置才能增殖和发挥生物学活性,因此不属于严格定义的生物,其增殖靠的是分子复制,而不是像生物体那样由亲代到子代的繁殖。但医学课程将其归为微生物,此乃因其可致传染病的特性和能力。绝大多数病毒都与特定的宿主相联系,与天然宿主之外的生物基本上不发生互作,只有极少数例外(当其“偶遇”并非天然宿主的其他生物时,有可能引发冲突造成新宿主的感染;下文详述)。病毒与天然宿主的基本关系是共生:宿主为病毒提供栖息场所和生活资料,而病毒则可能在共进化中为其宿主提供助力并且在现实中继续通过各种方式保护宿主,例如清除肿瘤细胞、抵御某些微生物的侵袭等等。在与宿主的共进化中,病毒可能在多个节点为宿主在适应不断变化的自然环境的过程中发挥了关键作用,并有机会将自身基因整合到宿主基因组内。例如人类基因组中有10万多个内源性病毒的DNA片段,总长度达到人类DNA总量的8%,而人类基因组中的2万个蛋白质编码基因,也只不过占到1.2%而已。因此,人类基因组中内源性病毒的DNA片段则是编码基因长度的6倍之多。人类已知负责蛋白质编码的基因中,有些就可能来自病毒。也许正是这些源于病毒的基因,才使我们与其他灵长类有所不同的。例如,人类与黑猩猩的基因组序列有99% 是一致的,只有1%的差异,但这小小的差异就导致了黑猩猩所不具备的人类智慧,而其差异可能就涉及到来自病毒的遗传信息。病毒与各种类型的生物经过上亿年的共进化历程,已经与其宿主建立了和谐相处的基本关系。人猿相别至今仅仅数百万年,因此Homo sapience这个灵长类家族最年轻的物种对很多病毒来说是陌生的,但有可能成为新宿主,因病毒的天性会使其探讨新宿主并尝试移民于此,与之相适应和共进化。但这种“移民”,即病毒的跨物种传播,在自然界并不容易实现,因为这通常需要3个基本条件:1、病毒与要跨越的物种近距离或直接接触;2、病毒易于变异以与新的可能宿主对接(以新的可能宿主某细胞结构为受体);3、足够的感染剂量。 病毒偶遇可能适宜生存的新宿主时,就可能与其互作并冲突而对其致病。对人类致病的病毒虽然种类繁多,但只占自然界中病毒种类的极少数。在上亿种类的病毒中,能引起人类疾病的只有区区几百种,其主要原因就是人类与绝大多数种类的病毒在距离上的隔绝。每种病毒都与其天然宿主密切联系;一旦失联,就可能很快在大自然中被分解消失,除非偶遇新的适宜宿主。已知与人类密切相关的病毒在有关学术著作尤其是医学微生物学教科书中都有详细记载,其所致疾病在临床上都有规范化的诊断和治疗程序,或者有能提供足够保护作用的预防措施包括疫苗等等,因此这类疾病绝大多数可防可控。相反,未知病毒来袭时,由于人类对其毫无了解,正面遭遇时人类对其研究认识和采取适当的应对措施需要时间。在此过程中,新病毒往往已经导致重大疫情,例如目前流行于全球的新型冠状病毒SARS-CoV-2。 那么,为什么有些以往人类未知的病毒能够长驱直入地侵袭人体并造成传染病暴发呢?其实,这才是人类抵御新发病毒传染病时必须要了解的核心问题。简答是偶遇和冲突。这种偶遇通常并非自然事件,而是人类的行为扰动了自然界生物之间经上百万年的进化而达成的和谐关系,使原本无缘接近人体的动物病毒有机会探索人体,与人体的免疫功能发生冲突而造成新型传染病。此次的新型冠状病毒SARS-CoV-2感染暴发疫情,其病原体的天然宿主和中间宿主肯定都是野生动物。由于生态环境的扰乱,新冠病毒非自然地得到了跨越物种与人类近距离或直接接触的机会,与适宜的受体结合进入细胞后,复制到足够的感染剂量,即对人体深部组织和脏器发动进攻,突破抗病防线,造成传染病。其后的发展是否能导致人传人,若不考虑物理隔离,就将取决于病毒的本性及其与人类受体的亲和力。亲和力越大,造成感染所需的感染剂量越小,人传人的可能性就越大。 综上,新冠病毒何所闻而来?显然就是原本与某种野生动物共生的一种冠状病毒由于非自然地与人近距离接触而感知(闻)到了人类新巢的存在,并吸附于宿主细胞的相关结构(血管紧张素转化酶2,ACE2)而得以进入细胞。进入人体的病毒若突破防御机制进而增殖到一定载量,就可能造成疾病,并在人群中播散。 因此,新型病毒在人类导致传染病要突破的第一关,就是原本无缘的病毒与人类这个新宿主之间的狭路相逢、彼此在了解和适应对方的过程中发生的冲突,在冲突中人类宿主付出的代价往往是巨大的。所谓付出“代价”,是说人类受到的伤害往往是自己招来的。各类生物种系延续至今,都是大自然生态平衡与和谐的产物,包括不同生物之间以及各种生物与相关病毒之间的和谐。一种病毒在天然宿主中是经过长期的相互适应和共进化才达成了和谐。而在新的“偶遇”宿主中,这种建立和谐的过程就要重新开始,这是基于生物种系延续的本能。我们说到的新宿主,这里讨论限于人类,但其他物种道理类似。造成突发或新发传染病的病原体既然是跨物种来袭的,其本身就都有原来的天然宿主,而其在原宿主中可能并不致病,例如蝙蝠身上的多种冠状病毒。在与人类遭遇时,病毒对这新的可能宿主感到新奇并想尝试是否适宜生存。当然,病毒没有头脑,更没有智慧,扩展生存环境只是其在进化中获得的本性和能力。但这种偶遇后的尝试有可能会在人体造成冲突甚至导致严重疾病。以这次暴发的新型冠状病毒疫情为例,这种病毒在野生动物中是与天然宿主共生的因此不致病,但是遇到了人类这个陌生的物种就要尝试将其作为可能宿主来建立和谐,但排斥未知微生物也是人类在进化过程中获得的本能,因此产生冲突,其表现就是新型传染病。

新冠病毒行为诡异 导致本次疫情的新冠病毒SARS-CoV-2尽管在核酸序列上与2003年非典病原体SARS病毒SARS-CoV高度相似,但其致病行为却自有特点,其所致疾病临床表现多样。因此,这种新型的冠状病毒,性格和行为可谓诡异迷离。 新冠病毒疾病初起时,患者临床症状和体征以及影像学表现多样,导致诊断困难。最初的诊断标准是核酸检测阳性,但由于假阴性率过高,CT影像学表现就成了诊断依据之一,这大大提高了确诊率。新冠病毒感染者,半数以上早期对感染无所察觉,甚至很多人一直保持着无症状的状态。症状出现时开始也很轻微,以发热和咳嗽为主。入院时发热患者仅为约4成,住院期间随着病情进展发热患者比例可达9成。有些患者的影像学异常并不明显,也有的患者胃肠道症状突出。比较严重的患者可有多器官、多系统的损伤,其所致肺炎的突出特征是小气道里有大量黏液,严重阻碍气道通畅,也极易导致继发感染。 与SARS相比,新冠病毒感染的潜伏期很不一致,短者数日,长的可达大约一个月的时间,大大增加了诊断和防控的难度。新冠病毒感染的患者,出现症状后的五天内,病毒检出率最高,因而传染性也最强。在患者出现症状9天后,尽管样本里仍有很高的病毒量,但传染性则大大降低。与之相对应的是,SARS病毒感染者病毒检出率最高点一般在出现症状7-10天后。因此,要值得特别注意的是,相比于SARS病毒感染者一般在出现症状7-10天后传染性才达到高峰,新冠病毒感染患者却在出现症状的5天内样本中的新冠病毒RNA量就到达巅峰值,而且峰值可以高出同样病期SARS病毒感染者样本浓度的1000倍!这就解释了新冠病毒为什么能有如此惊人的传染力。 新冠病毒还有诸多令人匪夷所思的行为,人类对其深入了解,对防控的力度甚至对医疗和社会资源的有效利用,都是意义重大的。例如,在新冠肺炎患者样本中即使检测到了新冠病毒的RNA,只要是出现症状的9天之后,也许就不再具有传染性,因为新冠病毒可能已经被机体免疫力灭活,检测到的只是新冠病毒的碎片RNA。如果真是这样,出院病人即使样本核酸检测阳性,也无需隔离,这可大大减轻家庭和社会压力并极大节省社会资源。当然,这一点尚需进一步证实,以避免感染扩散。必须强调指出的是,无症状感染者可能会在相当长的时期内具有很强的传染性。这大概是由于新冠病毒在某些个体不与其免疫系统发生冲突从而不引发症状,这可能会导致病毒在其体内长驱直入大肆增殖但不造成临床疾病,其后果是这类无症状感染者会持续高效传播病毒。另一个极端是,新冠病毒在某些个体引发激烈免疫应答,导致炎症风暴的产生,病毒的活性可能很快被抑制,但患者病情危重。新冠病毒的这些诡异行为,都有待深入研究,以提高对其的防控水平和效率。

新冠病毒稽留难除 新冠病毒的种种诡异行为使其难以清除,尤其是超半数的感染者无症状或症状极为轻微,从而成为移动的传染源。对已知的感染者进行隔离,这对于新冠病毒播散的有效管控意义重大,已是众所周知的事实。我国的经验,值得全世界学习和借鉴。但对于无症状感染者的发现和管控,还是个极大的挑战。 人们希望新冠病毒像2003年的SARS病毒一样,突然遁迹、一去不返,毕竟这两种病毒亲缘关系太近了,遗传背景太相似了,致病性上也都是以损伤肺脏为主,那么是否也能在春末夏初之际突然销声匿迹?目前看来可能性不大。相反,可能会稽留难除,皆因其行为乖张所致。其最突出的行为即造成无症状感染,这导致其在广泛的人群中可长期存在而难以被发觉并悄悄和快速蔓延。因此,有人预测,新冠病毒会以“候鸟模式”在南北半球之间来回流行传播。如其发生,其根本原因就在于无症状感染者体内的病毒与免疫系统之间的温和关系 – 病毒不致明显病状、免疫系统对其不加排斥,直到病毒在某种条件下突然发威,引发免疫系统对其的排斥导致冲突。但由于无症状感染者的群体过于庞大,其体内病毒与免疫系统的无言对峙应是主流,但这一群人在不发病的同时,却不断向外播散病毒。对这类人群进行地毯式的筛查和隔离,所需社会成本是远超想象的,更不要提及把这么大的一个劳动群体从生产和工作的岗位上撤下来。当前,欧美国家在严峻的疫情状态下也在限制民众的出行,但这是对于紧急状态时短期采取的措施,若常年用以应对新冠病毒的候鸟模式,社会经济是不堪重负的。 有人推断,按此趋势发展下去,禁足等极端的抗疫方式将会在相当长的一段时间内成为世界各地人们的生活常态,人类的生存质量和总人口数量,都将会急剧下降,第三产业首当其冲遭受重创,社会生产力大幅度减弱,人类文明因而大幅度倒退。甚至有人认为这是大自然对地球生态的调整,首先解决人口过剩和人的体质下降等最基本的问题。在目前的紧急关头,全社会包括科学家、医护工作者和民众,都在期盼着直接对抗新冠病毒的特效药物和疫苗的研制成功。但是,特效药物和疫苗何时能够研制出来、其治疗和保护作用又分别将是怎样呢? 新冠病毒的狡猾和诡异特性成就了其近乎完美病原体的存在,为特效药物和疫苗的研发设置了难以逾越的障碍。作为一个高传染性、强致病性且可致死的病原体,新冠病毒虽然在临床上主要引起肺炎,但其攻击的目标还涉及肝脏、肾脏、大脑、免疫系统、排泄系统、生殖系统等等,而超长的无症状期使人类对其难以控制。其传播又可采取多种方式,包括飞沫、气溶胶、接触、饮食、粪便等等。 新冠病毒的超强适应性是在以往已知的病原体中从未见到过的。首先,新冠病毒跨物种由未知的原宿主物种高效率地感染了人类,现在又轻易地从人跨物种到猫狗等宠物甚至动物园的老虎和狮子,而其受体看来又不仅仅是血管紧张素转化酶2(ACE-2)。对人类或猫犬科动物的跨物种感染,是由于病毒对于受体在分子组成或空间构向上本来就不很严苛、还是由于火线快速突变以适应新的受体,目前尚不得而知,但其高频度碱基变异已经是确认的事实。目前在世界范围内已发现数目繁多的变异体和单倍型,这一现象也反映了其极高的适应能力。这一能力也体现在其高传染性和对靶器官高致病性的同时,也可伤害甚至摧毁免疫系统。 新冠病毒致病性如此多姿和灵活,基因组序列高度易变,而且还可攻击多个器官系统包括免疫系统,那么其特效药物又能如何研发? 同样道理,新冠病毒在感染人类后区区数月的时间内就积累了如此多的变异,其疫苗如何研制?倘若一种类型的新冠病毒感染可由疫苗接种保护,那么短时间大量新的亚型涌现出来,疫苗如何应对? 总之,新冠病毒真的会在人间稽留绵绵、与人类一直缠斗下去吗? 如人类必降之,将以何物?

新冠病毒何所见而去? 嵇康问钟会:“何所见而去?”钟忿而答曰:“见所见而去!” 钟会是见到了嵇康对其不屑而悻悻离去,其前因后果此处不加考究。这里要讨论的是,我们能让新冠病毒见到什么,方可令其离去。看官诸君注意,我这里说的是“令其离去”,而非“杀之灭之”。 我这里先举两个事例。其一是近期新冠病毒感染确诊病例在美国、意大利、西班牙等地每日大幅增加,再次表明了其超强的传播能力;其二是42000多名中国逆行抗疫的医护人员,经过两个多月的艰苦卓绝救治历程,近期纷纷离鄂凯旋,除了成功战疫,也成功地保护了自己,再次说明了严格防护的重要性。但我这里要强调的是问题的另一个方面。42000多人,两个多月,每天在高度精神紧张和体力疲劳的情况下接触高密度和超高传染性的病毒,竟然如此成功地做到了自我保护,这当然首先要归功于防护的严密周到。但是,无论有多严密周到,如此多的人数在如此高危的环境中,两个多月的时间里,抗疫英雄们要想完全避免与病毒直接接触是绝对不可能的。说到这里,问题就清晰了:由于防护得当,尽管医护人员身体无可避免地会直接接触到病毒,但其数目一直没有达到感染剂量。这就意味着,物理隔离有效。进一步说,人类若不是超近距离接触新冠病毒的原始宿主,是不会轻易惹其跨物种上身的。打个比方:人类接触到的病毒量与同传染源距离的平方成反比。当然,这只是个比喻,把物理公式拿到传染病和病原体这里借用一下。当年的H5N1禽流感病毒造成大量鸡只感染死亡,但没有造成大面积的鸡传人,因为人鸡受体不同。但亦有人感染的案例,其中有的是食用病鸡所致,而病鸡所带有的病毒量,是远远超过感染剂量的。 因此,即使动物携带有高致病性高传染性且可跨物种造成人类感染的病毒,人类只要不与之密切接触,病毒密度通常达不到感染剂量,因此不会令人致病。 如此说来,要想避免高危的动物病毒与人类偶遇,做法极其简单:远离。即使野生动物身体上携带有高于感染剂量的病毒量,人若与之保持足够距离,也会是安全的。因此,要想规避与跨物种来袭的病毒偶遇和冲突,人类就要敬畏大自然,保护生态环境,善待其他物种,从生态的角度尊重任何看似卑微的野生动物,跟它们保持足够距离,不要随意接近。假如人类尚未脱离愚昧而触犯了自然铁律、从而扰动了物种之间经过上百万年的进化而达成的和谐关系并导致病毒上身,新型传染病就难以避免。 那么,对于已经上身的新冠病毒,如何令其离去呢? 重中之重当然还是对扩散的有效防控,但大量无症状感染者的存在为这一环节增加了极大的难度。其次就是对感染者早发现、早隔离、早治疗,不断随访,直到安全。治疗上目前暂无特效药,预防上疫苗尚在研发之中,这种双无的现状在一定程度上引发了公众的焦虑。其实,焦虑或者恐慌是没有必要的。我在下面做些展望。 首先是特效治疗药物。公众期盼的是专杀药物,就像用抗生素杀灭细菌那样。针对汹汹来袭的微生物病原体,直接对其杀灭或抑制的有效药物当然是必需之物,但倘不能一击制敌,抗击和耐药必成此消彼长之势,而且通常是病原体越战越勇,最终失控。因此,药物对抗终究不是根本良策。 其次是疫苗的研发,这是众望所归。毕竟,人类用自己的智慧,基于实践观察和思考,发展出疫苗的理念和方法学,成功地控制了天花、脊髓灰质炎、麻疹等传染病,这是人类文明的一大进步。然而,人类在这个领域尚有诸多知识空白。例如,很多病原体的疫苗效果还达不到天花疫苗的程度。其中有些还算是很有效的,包括流感疫苗等等,但人类必须跟在病毒后面跑:每年对可能出现的流感病毒型别做出预测并据此研发新的疫苗。然而,对于有些病毒,人们至今无法发展出任何疫苗,例如HIV。人们对研发中的新冠病毒疫苗抱有很高的期待,而且疫苗很有可能显示出理想的保护效果,但绝对不可掉以轻心,盲目依赖,一定要有后备方案。 针对病原体特别是新冠病毒这种高杀伤力的人类公敌,除了特效药物和疫苗,还会有什么大类的后备方案?我这里提出一个理念,叫做群体抗病能力,英文姑且叫做herd resistance against diseases。与英相演说中提到的herd immunity有所不同的是,herd resistance against diseases无需民众付出健康甚至生命代价,而且所抗疾病不限于新冠病毒或其他病原微生物导致的感染,还包括肿瘤等多种疾病。具体方法是通过多种手段优化人体正常微生物群,使之能最大限度地联合免疫系统共同应对来袭病原体之外患和身体发生肿瘤之内忧,以及促进新陈代谢并及时清除氧自由基等有害物质以延缓衰老等等。其中主要手段之一,是食用含有植物木脂素的作物或坚果,其功效已经为越来越多的研究所证实。例如,在移植肿瘤的动物实验中,给动物投与含有植物木脂素的食物后,肿瘤组织内可见大量免疫细胞的浸润,同时肿瘤体积快速缩小、瘤重快速下降,而对照组动物的肿瘤持续快速生长,肿瘤组织内见不到免疫细胞的浸润。植物木脂素的抗击微生物感染的功效也陆续有大量研究证实。社区民众的整体抗病能力提高了,病原体的侵袭能力就会相应地显著降低。 总之,最终新冠病毒将“何所见而去”?人类应该主动令其有“所见”,那应该是群体抗病能力的提高,而这是通过优化膳食结构就能实现的。

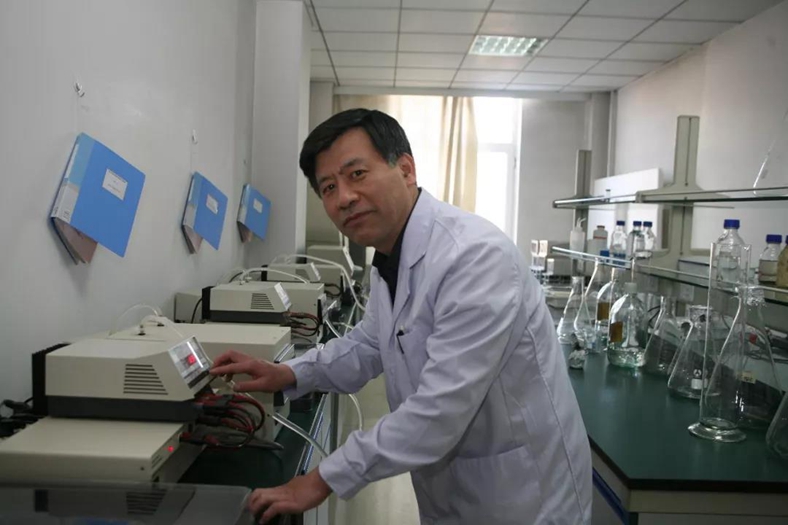

作者:刘树林,黑龙江省欧美同学会第四届理事会理事、我国病原生物学专家、哈尔滨医科大学药学院基因组中心主任。他八十年代留学日本,后在加拿大工作多年,于2008年回到母校哈尔滨医科大学工作,主要研究领域比较基因组学和疫苗及新药研发。在国际上首次提出细菌进化的“获取-适应模型”“基因组物理结构平衡假说”“半封闭基因池”“细菌自然物种概念”“遗传界限”等假说。 |

|